関節の基礎

軟骨の基礎

関節軟骨は硝子軟骨からなり、白色で光沢があり、粘弾性に富んでいます。

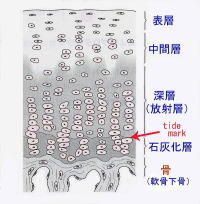

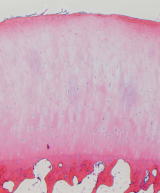

関節軟骨は表層-中間層-深層(放射層)-<tide mark>-石灰化層 の4層の層状構造をとります。石灰化層は骨(軟骨下骨)と強固に連結します。

Tide markはhematoxylin染色で濃染する線状に見える部分です。関節軟骨の厚さは1mm位から、最大の膝蓋軟骨で5mmにもなります。 関節軟骨は80%の水分、20%のマトリックスとわずかな軟骨細胞により構成されます。

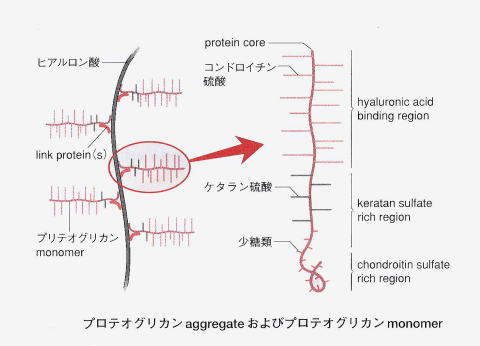

マトリックスはコラーゲン(乾燥重量の60%)とプロテオグリカン(乾燥重量の10%)から構成されます。プロテオグリカンは95%のグルコサミノグリカンと呼ばれる多糖類(GAG)と5%の蛋白質からできています。

プロテオグリカンはヒアルロン酸と結合したアミノ糖とグリコサミノグリカンの高分子量ポリマーの繰り返しからできています。

ヒアルロン酸は直線的ポリマーで、グルクロン酸とNアセチルグルコサミン(グルコサミンのアセチル化)の二糖類の繰り返しから成ります。

グルコサミンはグリコサミノグリカンとプロテオグリカンの合成の律速段階に関わっています。プロテオグリカンが大量の水を保持してゲル状物質となります。コラーゲンは構造性たんぱくで、軟骨の形を維持しています。粘弾性体である軟骨は、衝撃吸収機能、さらには潤滑を担います。

水分の保持が多いことはすなわち衝撃につよいことです。水の性質は驚くべきものなのです。水面を思いっきりたたいて下さい。その抵抗はすごい力になります。このことを証明するすばらしい映像があります。水中で銃を撃った時の銃弾はちょっと先でまでしか行かない映像です。恐ろしいほどの抵抗力です。

しかし、ゆっくり手をいれればその抵抗はほとんどありません。これが軟骨の驚くべき衝撃吸収能なのです。また関節軟骨の作用により、関節の磨耗係数は驚くほど小さく保たれています。 関節軟骨には神経、血管、リンパ管がなく、関節液で栄養されています。

関節軟骨に主にみられるプロテオグリカン集合体は、長いフィラメントのヒアルロン酸ポリマーの芯に、枝となる多数のプロテオグリカンmonomer(コア蛋白とGAGが結合したもの)が付着したものです。

このプロテオグリカンmonomer の細かい枝の間に水分子を引き寄せ、保持する作用があります。これによって実に軟骨の80%は水分を含み、関節軟骨に弾性と硬さを与えます。

関節軟骨の維持には、コラーゲンも、プロテオグリカンも重要です。これらはいづれも軟骨細胞が作り、細胞外マトリックスと呼ばれます。

関節損傷・劣化がどのようにはじまるかは完全には解明されていません。

しかし、2000例以上の軽度から重度の変形性膝関節症をみてきて、その始まりはやはり軟骨の一部にはじまるのであると確信できます。

建物でたとえますと、軟骨は建物(骨)の外壁のように薄く保護しているものです。

外壁が壊れるときは、まず一部に亀裂が入ります。その亀裂にいつもせん断力が加わってますと、そこから周囲に外壁がぼろぼろ剥がれ始めます。修復しないと徐々にそのその破損は大きくなりやがては全ての外壁が剥がれ落ちることになるわけです。

実はコラーゲンも、プロテオグリカンも作っているのが、軟骨細胞なのです。これは線維芽細胞の機能の特化したもので、軟骨細胞が軟骨を維持し、さらには損傷時には機能を分化させて修復に当たります。

軟骨の一部に損傷が起こるには、外力の大きさにもよりますが、軟骨の強度の低下による可能性も大きい考えられます。

| 軟骨 | 水分80% |

| コラーゲン | |

| プロテオグリカン:グリコサミノグリカンと呼ばれる多糖類95%・蛋白質5% |

靱帯腱の基礎

コラーゲン・線維芽細胞・細胞外マトリックス

多細胞動物では、細胞が協同して機能的集団(組織)を作り、その組織が組み合わさって器官を作ります。そして別々の機能をもつ多くの器官により、個体が完成し、生命が維持されていくわけです。組織は細胞だけでできているわけではありません。細胞と細胞外マトリックスでできています。細胞外マトリックスとは、聞きなれない言葉ですが、細胞の周りを構成する骨格構造です。建物にすむ人間に例えますと、建物が細胞外マトリックスで、人間が細胞です。人間は建物の中で守られて活動できますが、建物がなければ生きていけません。建物だけでは、死んだ建物になってしまいます。人間は自分を守る建物も建設・改築しながら、生命活動に必要な各自の仕事をしていくことになります。細胞の移動や相互作用は細胞外マトリックスを通じて行われており、細胞外マトリックスはきわめて大事なのです。血管だけが栄養と思っている方も多いと思います。建物まで血管が来ていて、それから建物のなかは細胞外マトリックスを通じて栄養の補給がおこなわれています。驚異なのは、細胞自体もこの細胞外マトリックを通じて移動できることです。実は細胞ひとつひとつも大きな単位です。その中には、生物の教科書でならった、ミトコンドリア、ゴルジ装置、小胞体、リボゾームなど多数の構成体からなっています。細胞は組織の修復などの緊急時には、活動が盛んになり、電子顕微鏡ではゴルジ装置、小胞体の形態の増大が観察されます。

人間の体は、①血管、神経、リンパ管、②筋肉、③上皮組織(皮膚あるいは肺・腸・血管の内側表面)④支持組織(脂肪組織、軟骨、骨、線維性結合組織)で構成されます。上皮組織は栄養吸収、外界との遮断など機能をめいっぱい果たさなければいけないため、細胞外マトリックスはほとんどありません。上皮組織を支えるのは下にある支持組織です。さきほどの建物でいえば、建物の屋上にソーラーシステムを置き、太陽の栄養を吸収しているようなもので、その目的のために表層に集中したものといえます。支持組織は、体のすべてを支え、さまざまな部分を結び付けている組織で、骨、軟骨、靱帯、腱、脂肪組織、線維性結合組織、弾性組織などです。支持組織は主に結合組織と呼ばれます。結合組織では細胞外マトリックスが多く、細胞はまばらです。この細胞外マトリックスを作成(分泌)しているのが、その細胞自身であるのです。結合組織では線維芽細胞、軟骨では軟骨細胞、骨では造骨細胞、脂肪組織では脂肪細胞です。線維芽細胞がもっとも基本的細胞で、これが軟骨細胞になったり、造骨細胞になったり、脂肪細胞になったりします。すなわち、軟骨では線維芽細胞が軟骨細胞に特化したものと考えていいのです。線維芽細胞は全身の結合組織に散在し、組織が損傷を受けると、近くの線維芽細胞は損傷部に移動して大量のコラーゲンを作り修復を助けます。

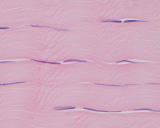

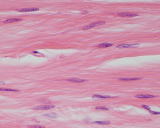

左図の腱組織:ピンクの横方向の蜜できれいなコラーゲンの中に、これを生産する線状の線維芽細胞が多数みられます。この線維芽細胞は非活動期です。

右図:組織が損傷すると線維芽細胞は形が楕円形になり、コラーゲンなどの細胞外マトリックスを多量に生産し、組織を修復しようとします。この組織は修復は途中でコラーゲンはまだらで、均一になっていません。均一できれいなコラーゲンが完成すると、線維芽細胞は左図のような線状形(非活動期)になります。

| 細胞外マトリック | |

| 線維状蛋白 | (a)構造性蛋白:コラーゲン、エラスチン |

| (b)接着性蛋白:フィブロネクチン、ラミニン | |

| グリコサミノグリカン(GAG)多糖類 | GAGであるヒアルロン酸、コンドロイチンは蛋白と共有結合しプロテオグリカンの形で存在 |

コラーゲンは、骨、軟骨、靱帯、腱、臓器など全ての結合組織の主要な要素です。構造性たんぱくであるコラーゲンは形を維持したり、その結合組織の土台を作っています。

簡単にいえば、骨はコラーゲンにカルシウムが沈着したもの、軟骨はコラーゲンの骨格にプロテオグリカンが加わって大量の水を保持したものです。すべての組織で コラーゲンは必須のもの です。

細胞の中では、リボゾームで合成されたコラーゲンポリペプチド鎖が小胞体に送り込まれ、プロコラーゲンになり、この原線維コラーゲンが細胞外に分泌され、そこでプロペプチドが除かれ、コラーゲン分子になります。プロコラーゲンの生産には ビタミンC が重要な役割を担っています。

前世紀までの船乗りによく見られたビタミンC欠乏症(壊血病)では正常のコラーゲンが形成されず、血管はもろくなり歯ががたがたになります。

結合組織での老化とは一般に、組織学的にはヒアルロン酸の減少、コラーゲンの相対的増加、弾性線維の低下をいいます。ヒアルロン酸の減少は水分保持能力の減少になり、また骨格蛋白であるコラーゲンの増加、柔軟性を作る弾性線維の減少は硬い組織につながります。

皮膚で言えば、はりのあるみずみずしい皮膚が、はりのない・しわのある皮膚になっていくようなものなのです。このようなことが軟骨・靱帯でもおきているのです。

実際に手術で見た軟骨は、10歳代はうす青白くいきれいな色をしていますが、70歳代の軟骨は黄色がかっています。靱帯もみずみずしい弾力あるものが、線維間のヒアルロン酸がなくなりコラーゲン線維のみ目立ってぱさぱさの感じになってきます。